この記事をご覧になってる方は、メタディスクリプションのことがよく分かってない・どれくらい書けば良いのか、何を書けば良いのか悩んでると思います。私の周りを見てもどんなメタディスクリプションを書けば良いか分からないと悩んでる方は多かったです。

実際に、メタディスクリプションって名前を知っても表記せずにブログ更新してる人はたくさんいますし、適当に書いてる人もいっぱいいます。

本記事ではメタディスクリプションを記載する理由や、適切な書き方や文字数などをご紹介します。

最後まで読んで頂ければブログのクリック率が高まる【効果的な】メタディスクリプションを書けるようになるでしょう。

これまで知らなかった人はぜひメタディスクリプションの活用が出来るようにして下さい。

メタディスクリプション(meta description)とは

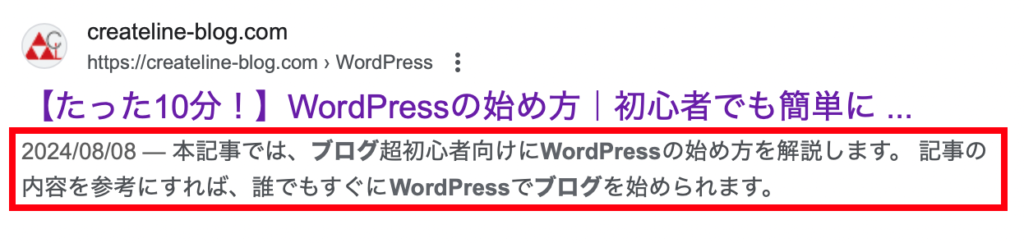

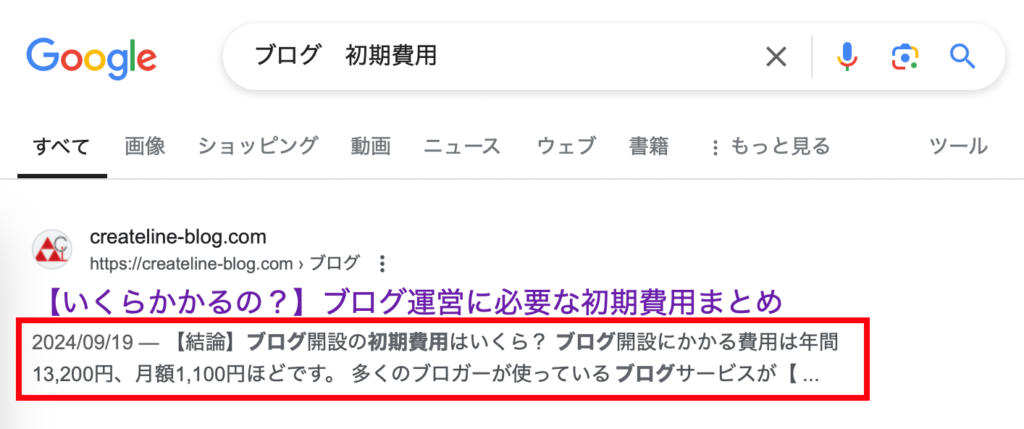

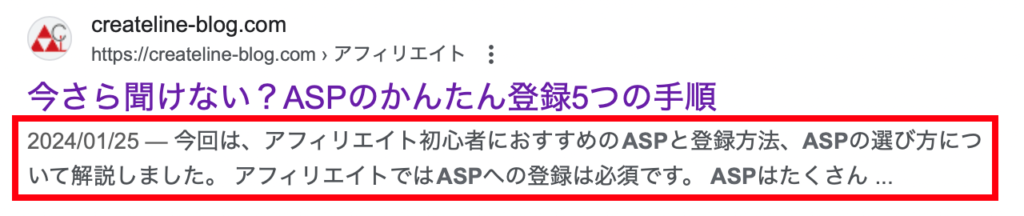

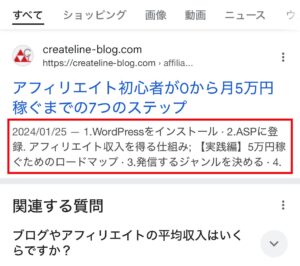

Googleの検索において、記事タイトルの直下に表示させる文章のことをメタディスクリプションと言います。

検索結果においてユーザーがサイトを選ぶ基準は①記事タイトル、②メタディスクリプション(説明文)の2つしか材料がありません。

つまり、メタディスクリプションは書いたほうが良いです。なぜならユーザーへのアピールをより多く出来るからです。

上の例であれば後者のほうがアピールポイントが多いですよね。ユーザーはサイトにアクセスする前に求めてる情報があるかどうかをチェックしています。

当たり前ですよね?アクセスしても求めてる情報が無ければ戻ってまた違うサイトを探さないといけません。

手間がかかることは人間は嫌がる傾向があるので一発で求めてるサイトにたどり着きたいんです。

そのため、情報量を増やすことはアクセスを増やすためには必須と言えるでしょう。

メタディスクリプションの効果

最初にメタディスクリプションを書くことによって得られる効果についてお伝えします。

メタディスクリプションの効果

直接的なSEO効果はないとされている

(原文)

And it's worth noting that while accurate meta descriptions can improve clickthrough, they won't affect your ranking within search results.

(日本語訳)

正確なメタディスクリプションはクリック率を向上させますが、検索結果内でのランキングには影響しません。

Googleの検索セントラルにおいて、メタディスクリプションを直接的にSEOの順位には影響しないと書いています。

とは言っても、検索エンジンとはユーザーの最適解を提供するサービスなので、クリック率が高いサイトは上位表示させるべきなんですね。

多くの人が求めてるページ = 良いサイトだと評価されるべき

なので、やはりクリック率を高めるためにメタディスクリプションを書くことは必須でしょう。

Googleの売上の大半を占めている【Google広告】ではクリック率がサイトの品質を左右します。たくさんクリックされればGoogleの売上に直結しますからね。当然と言えます。

それと同じくオーガニック検索(普通の検索結果のエリアのこと)でも似たようなパターンを作っているでしょう。

検索結果でのクリック率UP

メタディスクリプションに入れたキーワードは検索結果で太字で表示されます。

つまり目立ちます✨

ユーザーは検索キーワードと同じキーワードが使われてるサイトに、自分の求めてる情報があると思う傾向があります。

つまり、メタディスクリプションを入れることによってユーザーの目をあなたのブログに向けることが出来るんです。

アクセスの質が上がる

ユーザーがあなたのブログに訪問したとしても、思った内容じゃなかったら直帰されちゃいます。

ですが、メタディスクリプションであらかじめ記事内容に触れておけば、ユーザーとのイメージ共有が出来てる状態でアクセスしてくれるのでブログの読了率(どこまで読んでくれたか)や回遊率(複数のページを見てくれたか)、滞在率(どれくらいの時間ブログにいてくれたか)が変わってきます。

より質の高い状況でユーザーが留まってくれるようになります。

すると改めてGoogleからの評価が上がります。質の高いブログだと評価されるので検索順位も上がるようになります。

検索結果に表示されるのは「スニペット」

スニペットとは、検索結果で表示される説明文のことです。

スニペットはページ コンテンツから自動的に生成されます。(中略)

メタ ディスクリプション タグ: Google では、ページ コンテンツから直接取得できる情報よりもページの概要をユーザーに正確に説明できると判断した場合、 タグのコンテンツを使用してスニペットを生成することがあります。(中略)

質の高い説明は Google の検索結果に表示されることがあり、検索トラフィックの質と量の改善に大いに役立つ可能性があります。

必ずしも検索結果にメタディスクリプションが表示されるわけではなく、おおよそ30%という調査結果があります。

(英語)

when it seems like Google is rewriting so many snippets, is it worth having meta description tags at all? (中略) Of those, just over one-third (35.9%) were used as-is for display snippets.

(日本語)

Googleが非常に多くのスニペットを書き換えているように見える場合、メタディスクリプションタグを付ける価値はありますか?(中略)そのうち、3分の1強(35.9%)がディスプレイスニペットにそのまま使用されました。

つまり、メタディスクリプションを設定しても残りの70%は自動的にGoogleが説明文を作ってるということです。

ただし、メタディスクリプションの方が正確に記載されてると判断されればそのまま採用されます。

つまり、検索キーワードによってメタディスクリプションが表示される時があれば、そうじゃない場合もあるってことですね。

メタディスクリプションの基本的な書き方4つ

以下ではメタディスクリプションの効果的な書き方を紹介します。

この順番で進めればクリック率がUPする内容が作れるようになるのでぜひ実践してみて下さい。

メタディスクリプションの書き方

①70文字前後を目安に書く

文章が長すぎると後半の文章が『…』と省略されてしまいます。せっかく書いた文章が省略されてはもったいないし、ユーザーへきちんと伝わらないでしょう。

であれば見切れることはありません。ただしこの数字も変わる可能性があるので幅を持たせておきましょう。

絶対に70文字じゃないといけないことはありません。69文字でも71文字でもOKです。イメージとして70文字あたりを持っておけば大丈夫ですね。

あなたのブログを見てくれるユーザーはスマホで検索するのかPCで検索してあなたのブログに訪問するのか、イメージしてみるのも良いですね。

例えば、料理レシピに関するブログであればスマホから検索される人のほうが多いでしょう。逆にキャリア系であればPCで検索する人が増えるでしょう。

ケース・バイ・ケースで考えるのがおすすめです。

ブログの記事で『何文字くらい書けば良いのか?』気になってる方が多いでしょう。記事の文字数に関しては『ブログ記事の文字数に正解はある?◯◯文字書けば良いか解説!』で紹介しているので参考にして下さい。

②記事内容がわかる概要文を書く

当たり前ですが、記事に関係する内容を記載するのがメタディスクリプションです。

記事内容と言ってもどこまで書けばいいの?

と考えるかもしれませんが、目安が70文字前後なので正直そこまで書くことは出来ません。

ですので、この記事を見れば何が分かるかを完結に書く程度でOKです。記事タイトルに入れられなかったキーワードを挿入するのもあり。

ユーザーが記事内容をイメージ出来るように書くことが目的です。

のように何が書いてあるかを提示しておくと、ユーザーの判断材料になります。

③記事を読むベネフィットを書く

ユーザーが欲しいのは情報ではなくてその先の体験です。悩みを解決することの先、つまり解決した先の未来が欲しいわけです。

こういった未来のことをベネフィットと呼びます。

私たちの身の回りのものすべてがベネフィットに変換できます。買い物するときはもちろん、毎日の小さな選択の連続もすべてベネフィットによって選んでるんです。

例えば、お風呂に入るのもお風呂が好きだからではなくて、お風呂に入ることで得られる幸福を得たいんですね。

つまりリラックスしている自分を手に入れるのがベネフィットです。

基本的に人間は、今よりも幸せになりたくて生きてるのでその1つ1つの行動が幸せにつながってるかを無意識に判断しています。

その無意識を言葉や文字として伝えるのが私たちのやるべき仕事です。お客さん抱えてる悩みやGETしたい未来をお客さんに変わって言葉にしてあげることですね。

その1つがメタディスクリプションです。あなたはお風呂に入りたいんじゃなくてリラックスしている自分を得たいんですよね?と伝えてあげましょう。

お客さんから感謝されますし、ブログのファンになってくれます。

④解決できる悩みを伝える

記事の内容を書くのはもちろんですが、記事を読むことによって何が解決出来るのかを書きましょう。

もちろん文字数があるので必ずしもではありませんが、可能であれば入れたほうが良いです。ユーザーが判断する際に解決できる悩みを書いておけばクリックされる確率が上がりますからね。

といった感じで、直接的に投げかけるのが効果的です。

迷わず書けるメタディスクリプションの書き方テンプレートと例文

先ほど伝えた4つの書き方を踏まえて、初心者でもすぐに使えるテンプレートを用意しました。

【テンプレートと例文】その1

この記事では、〇〇について紹介しています。

〇〇を理解すれば、△△(ベネフィット)になれるので、是非ご覧ください!

記事の内容 + 読むことでどうなれるのか

この2点を伝える形の文章ですね。記事の内容を伝えるという最低限の役割を果たしています。

この記事では、メタディスクリプションについて紹介しています。

メタディスクリプションを理解すれば、アクセスUPに繋がるので、是非ご覧ください!(70文字)

こんな形で使ってみて下さい!

【テンプレートと例文】その2

「〜〜で困ってる」「〜〜って実際どうなの?」といったお悩みを解決できる記事になっています。

実際に〇〇を使っている筆者が徹底的に解説します。

本記事もこちらのテンプレを使ってメタディスクリプションを書いています。

読者の悩み + 読むことで悩みが解決できる + 経験をもとに伝えている

この3点で成り立っているテンプレートですね。昨今、情報の質が上がっていることで情報の差別化が難しくなっています。そこで重要だと言われているのが一次情報です。

一次情報とは、誰かに聞いた話や調べて分かった内容ではなくて、あなた自身が経験した情報のことです。つまりお古ではなく、あなたオリジナルの情報のことを指します。

一次情報を記事に入れることはGoogleも推奨しているのでガンガン使っていきたいところですし、Googleで調べてもどのサイトも同じような内容ではつまらないですよね。そこであなたの記事が他にはないオリジナル情報であれば読者も興味を持ってアクセスするわけです。

「メタディスクリプションの書き方で困ってる」といったお悩みを解決できる記事になっています。

実際にブログを10年以上運営してきた筆者が徹底的に解説します。(76文字)

このような形で使ってみてくださいね!

記事タイトルの書き方もセットで知りたい方に、『記事タイトル作成方法!SEO上位を目指すためのポイント5選』で解説しています。

まとめ

今回はメタディスクリプションの重要性や、具体的な書き方の流れを紹介しました。

メタディスクリプションの書き方

ぜひこの4つを意識して効果的なメタディスクリプションを作成していきましょう。

本記事で紹介したテンプレートを最初は使いながら慣れたら自分の形を見つけるのがおすすめです。

では最後までご覧いただきありがとうございました。